近年、ガス料金の値上げが話題になることが多くなりました。

毎月の検針票を見て「また上がった…」とため息をついている方も多いのではないでしょうか。

ガス料金の値上げには複雑な仕組みがあり、世界情勢や為替レート、さらには政府の政策まで様々な要因が影響しています。

この記事では、なぜガス料金が値上げされるのか、その理由を初心者の方にも分かりやすく解説します。

また、都市ガスとLPガスの違い、家計への影響額、そして具体的な対策方法まで詳しくご紹介します。

ガス料金に悩まされている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

ガス料金が値上げされる理由

ガス料金の値上げには、主に原料価格の変動と政府の補助政策の変化という2つの大きな要因があります。

これらの要因は、都市ガスとLPガス(プロパンガス)で異なる影響を受けるため、それぞれの仕組みを理解することが重要です。

まず基本的な仕組みを説明すると、日本で使用されているガスの原料はほとんどが海外からの輸入に依存しています。

都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)、そしてLPガスの原料である液化石油ガスも、その大部分を輸入に頼っているのが現状です。

そのため、国際的な原料価格の変動や為替レートの変化が、直接的に私たちの家庭のガス料金に影響を与えることになります。

都市ガスの場合

都市ガスの料金が変動する主な理由は、「原料費調整制度」という仕組みにあります。

この制度は、LNG価格の変動を自動的にガス料金に反映させるものです。

具体的な仕組みを分かりやすく説明すると、まず過去3ヶ月間のLNG輸入価格の平均を計算します。

この平均価格が、あらかじめ決められた基準価格と比較され、価格が上昇していれば料金が上がり、下落していれば料金が下がります。

例えば、東京ガスの場合、2025年11月検針分では前月比で1㎥あたり7.38円の値上がりとなり、標準家庭(30㎥使用)で月額222円の負担増となりました。

※出典元:東京ガス「原料費調整制度に基づく2025年11月検針分のガス料金について」

この調整は毎月実施されるため、国際的なLNG価格の動向や為替レートの変化が、おおよそ3〜4ヶ月遅れでガス料金に反映されることになります。

最近の値上げの背景には、ウクライナ情勢による天然ガス需給の逼迫、中東情勢の不安定化、そして円安の進行といった複合的な要因があります。

LPガスの場合

LPガス(プロパンガス)の値上げ要因は、都市ガスよりもさらに複雑です。

LPガスは自由料金制を採用しているため、ガス会社が独自に料金を設定できる仕組みになっています。

まず輸入価格の影響ですが、日本で使用されるLPガスの約85%は海外からの輸入品です。

主な輸入先はサウジアラビア、アメリカ、オーストラリアなどで、これらの国々での生産コストや輸出価格の変動が直接影響します。

また、原油価格とも連動しやすい特徴があるため、原油高の局面では LPガス価格も上昇する傾向があります。

為替レートの影響も見逃せません。

2024年以降、日米金利差の拡大により円安が進行しており、同じ量のLPガスを輸入するのに、より多くの円が必要になっています。

これが直接的な価格上昇要因となっているのです。

さらに、LPガス業界特有の事情として、各ガス会社が独自の判断で料金改定を行えるという点があります。

つまり、同じ地域に住んでいても、契約しているガス会社によって料金が大きく異なることがあります。

これは、都市ガスが公共料金的な性格を持つのに対し、LPガスは完全に民間の自由競争市場だからです。

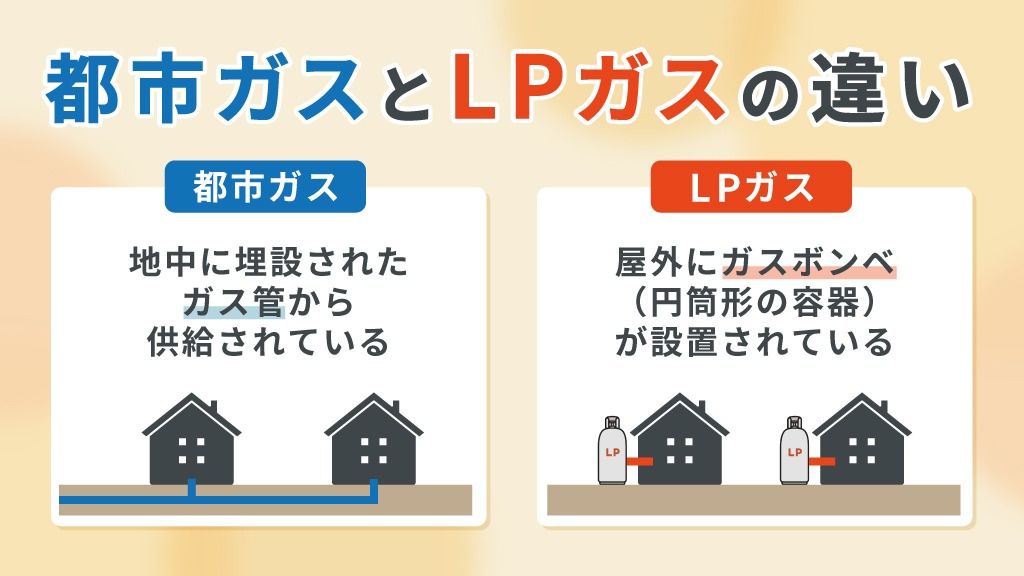

都市ガスとLPガスの違い

ガス料金の値上げ対策を考える前に、まず自分の家がどちらのガスを使っているかを正確に把握することが重要です。

都市ガスとLPガスでは、料金体系も対策方法も大きく異なるからです。

判別方法は意外と簡単で、地中に埋設されたガス管から供給されていれば都市ガス、屋外にガスボンベ(円筒形の容器)が設置されていればLPガスです。

また、検針票や請求書を見れば、どちらのタイプかが明記されています。

マンションやアパートの場合、同じ建物内でも部屋によって異なることがあるので、必ず確認しましょう。

都市ガス

都市ガスは、電気や上下水道と同様に公共料金的な性格を持っています。

料金改定には政府の認可が必要で、不当な値上げは規制されています。

原料費調整制度により、毎月自動的に料金が調整されるため、透明性が高いのが特徴です。

2017年の都市ガス自由化により、消費者は供給会社を選択できるようになりました。

ただし、導管ネットワークは従来の大手ガス会社が維持・運営しているため、供給の安定性に差はありません。

料金プランの多様化が進んでおり、電気とのセット割引や、使用量に応じた段階料金制などの選択肢があります。

ただし、これに原料費調整額が加算されるため、実際の請求額は月によって変動します。

LPガス

LPガスは完全な自由料金制で、各事業者が独自に料金を設定しています。

そのため、同じ地域でも事業者によって料金に大きな差が生まれることがあります。

この価格差は時として2倍以上になることもあり、消費者にとっては注意が必要な点です。

ただし、これは平均値であり、実際には地域や事業者によって大きく異なります。

また、基本料金と従量料金の設定方法も事業者によって様々で、料金体系が分かりにくいという問題もあります。

LPガスの大きな特徴は、料金交渉の余地があることです。

都市ガスとは異なり、消費者が直接事業者と料金について話し合うことができます。

また、事業者の変更も比較的容易で、より安い事業者への切り替えによって大幅な節約が可能な場合があります。

ガス料金が上がったら家計はどうなる?

ガス料金の値上げが家計に与える影響を具体的な数字で見てみましょう。

まず、標準家庭の場合を考えてみます。

【都市ガス】標準家庭とファミリー世帯の比較

| 世帯タイプ | 月間使用量 | 月額負担増 | 年間負担増 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 標準家庭 | 30㎥ | 約200円 | 約2,400円 | 給湯・調理 |

| ファミリー世帯 | 50㎥ | 約330円 | 約4,000円 | 給湯・調理・暖房 |

| 大家族・床暖房利用 | 80㎥ | 約530円 | 約6,400円 | 給湯・調理・床暖房・浴室暖房 |

都市ガスの場合、2024年から2025年にかけての値上げ幅を見ると、原料費調整により月額100円から300円程度の変動が続いています。

例えば、東京ガスでは2025年11月検針分で前月比222円の値上がりとなりました。

これを年間で計算すると、平均的な値上がり幅を月200円と仮定した場合、年間で2,400円の負担増となります。

ファミリー世帯の場合、影響はより大きくなります。

同じ条件で計算すると、月額約330円の値上がりとなり、年間では約4,000円の負担増です。

給湯や床暖房を多用する家庭では、冬季の使用量がさらに増加するため、月額500円以上の負担増になることもあります。

【LPガス】使用量別の負担増比較

| 世帯タイプ | 月間使用量 | 月額負担増 | 年間負担増 | 値上げ要因 |

|---|---|---|---|---|

| 一人暮らし | 5㎥ | 約250円 | 約3,000円 | 輸入価格高騰・円安 |

| 標準家庭 | 10㎥ | 約500円 | 約6,000円 | 輸入価格高騰・円安 |

| ファミリー世帯 | 15㎥ | 約750円 | 約9,000円 | 輸入価格高騰・円安 |

| 大家族 | 20㎥ | 約1,000円 | 約12,000円 | 輸入価格高騰・円安 |

LPガスの場合、値上げ幅はさらに大きくなる傾向があります。

自由料金制のため事業者によって差がありますが、2024年の円安進行により、多くの事業者が10㎥あたり500円から1,000円程度の値上げを実施しています。

標準的な使用量の家庭で月額500円、年間6,000円の負担増となるケースも珍しくありません。

【都市ガス vs LPガス】同条件での負担比較

| 項目 | 都市ガス | LPガス | 差額 |

|---|---|---|---|

| 標準家庭 (月30㎥/10㎥)基本料金 | 約6,800円 | 約9,100円 | +2,300円 |

| 値上げ後の月額負担増 | 約200円 | 約500円 | +300円 |

| 年間総負担増 | 約2,400円 | 約6,000円 | +3,600円 |

| 5年間の累計負担増 | 約12,000円 | 約30,000円 | +18,000円 |

これらの数字を家計全体で見ると、電気料金の値上げと合わせて、エネルギーコストだけで年間1万円以上の負担増となる家庭が多くなっています。

特に年金生活者や子育て世帯にとっては、決して無視できない金額と言えるでしょう。

外食産業や食品製造業でもガスコストの上昇により、商品価格への転嫁が進んでいます。

つまり、直接的なガス代の負担増だけでなく、間接的な物価上昇による影響も受けることになります。

ガス料金の値上げに備える対策

ガス料金の値上げは避けられない現実ですが、適切な対策を講じることで負担を軽減することは十分可能です。

都市ガスとLPガスでは対策方法が異なるため、それぞれに応じたアプローチが必要です。

都市ガス利用者向け

都市ガス利用者がまず検討すべきは、料金プランの見直しです。

2017年の自由化以降、様々な料金プランが登場しており、使用パターンに合ったプランを選ぶことで節約効果が期待できます。

例えば、電気とガスをセットで契約することで割引を受けられるプランや、使用量が多い家庭向けの従量単価割引プランなどがあります。

東京ガスの場合、電気とのセット契約で年間数千円の節約が可能です。

また、クレジットカード払いやWeb明細の利用でポイントが貯まるサービスも活用しましょう。

省エネ機器への投資も効果的で、エコジョーズ(高効率給湯器)に交換することで、従来型給湯器と比較して約13%のガス代節約が可能です。

初期投資は必要ですが、長期的には大きな節約効果が期待できます。

国や自治体の補助金制度も活用できる場合があるので、事前に調べておきましょう。

LPガス利用者向け

LPガス利用者の場合、最も効果的な対策は料金の見直しと事業者の変更検討です。

まずは現在の料金明細を詳しく確認し、基本料金と従量単価がどの程度なのかを把握しましょう。

全国平均と比較して明らかに高い場合は、まず現在の事業者に料金交渉を申し入れます。

LPガスは自由料金制のため、交渉によって料金が下がる可能性があります。

「近所のガス会社の方が安い」「長年利用しているのでもう少し安くならないか」といった具体的な理由を示して交渉してみましょう。

交渉が不調に終わった場合は、他社への切り替えを検討します。

相見積もりを取る際は、以下の点を総合的に比較することが重要です。

- 基本料金

- 従量単価

- 設備費用

- 保証内容など

一見安く見えても、設備費用が高額だったり、契約期間の縛りがある場合もあるので注意が必要です。

集合住宅では建物全体での契約となっている場合もあり、個別の変更が困難な場合もあります。

日常生活でできる節約

ガス会社や料金プランの変更に加えて、日常生活の中でできる節約方法も重要です。

これらの方法は都市ガス、LPガスどちらでも効果があります。

- 給湯温度の設定見直し

- シャワーの使用時間を1分短縮する

- お風呂の追い焚き回数を減らす

- お風呂の蓋をしっかり閉める

- 鍋底の水分を拭き取ってから加熱する

- 蓋を活用して効率よく加熱する

- 余熱を利用した調理を心がける

- 電子レンジや電気ケトルを併用する

- ガス暖房の設定温度を1℃下げる

- カーテンやカーペットなどの断熱対策をする

まず、給湯温度の設定見直しが最も効果的で、給湯器の設定温度を42℃から40℃に下げるだけで、約3〜5%のガス代節約が可能です。

また、シャワーの使用時間を1分短縮することで、1ヶ月あたり約200円の節約になります。

お風呂の追い焚き回数を減らすことも重要です。

家族が連続して入浴することで、追い焚きの回数を最小限に抑えましょう。

また、お風呂の蓋をしっかり閉めることで、お湯の温度低下を防ぎ、追い焚きの頻度を減らせます。

料理の際も工夫次第で節約が可能で、小さな心がけが積み重なって大きな節約効果を生みます。

- 鍋底の水分を拭き取ってから加熱する

- 蓋を活用して効率よく加熱する

- 余熱を利用した調理を心がけるなど

電子レンジや電気ケトルを併用することで、ガスの使用量を減らすことも可能です。

暖房器具についても見直しの余地があり、ガス暖房の設定温度を1℃下げるだけで約10%の節約が可能です。

また、暖房効率を上げるために、カーテンやカーペットなどの断熱対策を併用することも効果的です。

よくある質問(FAQ)

ガス料金の値上げについて、多くの方から寄せられる質問をまとめました。

疑問や不安を解消するための参考にしてください。

Q

ガス料金の値上げはいつから反映される?

A

都市ガスの場合、原料費調整制度により毎月料金が調整されます。

通常、国際的な原料価格の変動から3〜4ヶ月遅れで料金に反映されます。

例えば、2025年11月検針分の料金は、2025年5月〜7月の平均原料価格に基づいて計算されます。

LPガスの場合は、各事業者が独自に決定するため、値上げ時期は事業者によって異なりますが、多くの場合、事前に通知があります。

Q

政府の補助はいつまで続く?

A

電気・ガス料金負担軽減支援事業による補助は段階的に縮小されています。

2025年度については、2月から4月使用分に対して継続されていましたが、補助額は縮小傾向にあります。

政府の補助政策は経済情勢や国際的なエネルギー価格の動向を踏まえて決定されるため、最新の情報については資源エネルギー庁の発表を確認することをお勧めします。

Q

LPガスは交渉で安くできる?

A

LPガスは自由料金制のため交渉により料金を下げられる可能性があります。

長期利用による割引や近隣事業者との価格差を理由とした交渉、使用量増加に伴う単価見直しなどが交渉材料になります。

ただし、全ての事業者が交渉に応じるわけではありません。

交渉が難しい場合は、他社への切り替えを検討することも一つの選択肢です。

切り替え時は初期費用や契約条件を必ず確認しましょう。

Q

都市ガスからLPガスに切り替えられる?

A

技術的には可能ですが、現実的ではありません。

都市ガスは既存のガス導管を利用するため、初期費用がかからず、一般的にLPガスより料金が安いからです。

逆に、LPガスから都市ガスへの切り替えは、都市ガスの供給エリア内であれば検討する価値があります。

ただし、ガス機器の交換や配管工事が必要になるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

Q

ガス会社を変えると違約金はある?

A

都市ガスの場合、基本的に違約金は発生しません。

ただし、セット割引プランや特定の契約期間がある場合は、条件によって違約金が発生することもあるので、契約内容を確認しましょう。

LPガスの場合、無償貸与された設備(給湯器、ガスコンロなど)がある場合は、契約期間内の解約で残債の支払いが必要になることがあります。

切り替え前に現在の契約内容と解約条件を必ず確認してください。

まとめ

ガス料金の値上げは、国際的な原料価格の高騰や円安の進行、政府補助の縮小など複合的な要因によって生じています。

都市ガスでは原料費調整制度により毎月自動的に料金が調整され、LPガスでは各事業者が独自に価格を設定する自由料金制となっています。

家計への影響を具体的に見ると、標準家庭で年間2,000円から6,000円程度の負担増となっており、決して無視できない金額です。

しかし、適切な対策を講じることで負担を軽減することは十分可能です。

対策としては、都市ガス利用者は料金プランの見直しや省エネ機器への投資、LPガス利用者は料金交渉や事業者の変更検討が効果的です。

また、日常生活での節約習慣も重要で、給湯温度の調整や追い焚き回数の削減などで大きな節約効果が期待できます。

ガス料金の値上げは避けられない現実ですが、正しい知識と適切な対策によって、家計への影響を最小限に抑えることができます。

まずは現在の状況を把握し、自分に合った対策から始めてみてください。