「毎月のガス代、もう少し安くならないかな?」そんな風に思ったことはありませんか?

実は2017年4月からスタートした都市ガスの自由化により、私たちは料金やサービス内容を比較して、自分に最適なガス会社を選べるようになりました。

とはいえ、「自由化って聞いたことはあるけれど、実際どう変わったの?」「切り替えるとどんなメリットがあるの?」「手続きが面倒そう…」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ガス自由化の基本的な仕組みから実際の切り替え手順まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

目次

ガス自由化の基礎知識

まずはガス自由化がどのような制度なのか、基本的な部分から理解していきましょう。

自由化前後で何が変わったのか、そして私たちの生活にどのような影響があるのかを詳しく見ていきます。

ガス自由化はいつから始まった?

都市ガスの小売全面自由化は、2017年4月1日からスタートしました。

実は電力自由化が2016年4月に始まってから、ちょうど1年後のことだったんです。

ただし、これより前から段階的に自由化は進んでいました。

1995年以降、工場や病院などの大口需要家向けには既に自由化が実施されており、家庭向けの全面自由化は最後のステップだったわけです。

この自由化により、それまで地域によって決められていた既存のガス会社だけでなく、様々な新規参入事業者の中から消費者が自由にガス会社を選択できるようになりました。

電力会社、商社、石油会社など、多種多様な業界からガス事業への参入が相次ぎ、競争が活発化しています。

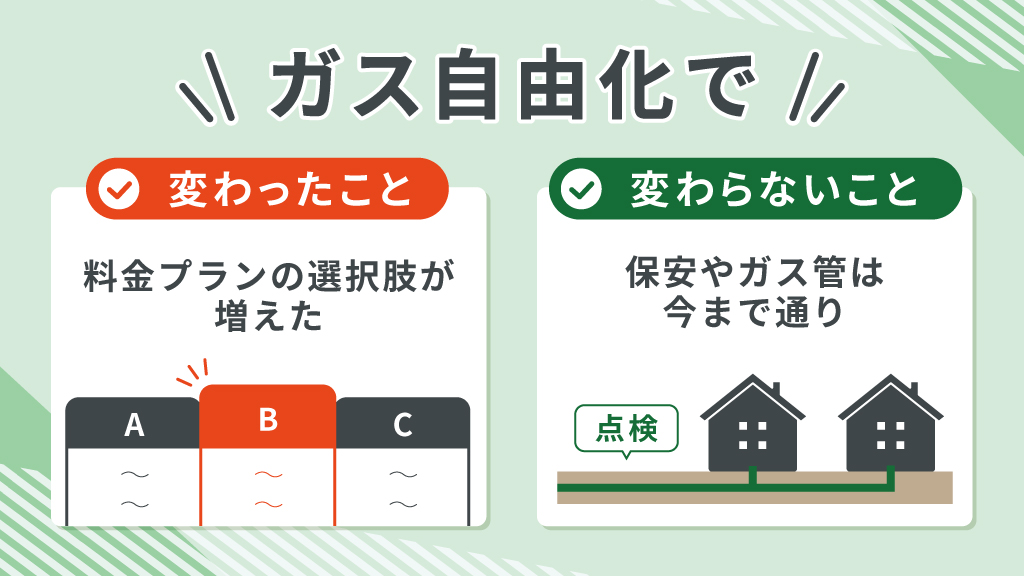

自由化で変わったこと・変わらないこと

料金プランの選択肢が増えた

自由化の最も大きな変化は、なんといっても料金プランの多様化です。

従来の地域ガス会社の標準的なプランに加えて、新規参入事業者が提供する様々なプランから選べるようになりました。

例えば、電気とガスをセットで契約することで割引が受けられるプランや、使用量に応じて単価が安くなるプラン、ポイント還元が充実したプランなど、各社が工夫を凝らしたサービスを展開しています。

また、料金体系も透明化が進み、基本料金と従量料金の内訳がわかりやすく表示されるようになりました。

これにより、自分の使用パターンに最適なプランを選びやすくなったのは大きなメリットといえるでしょう。

保安やガス管は今まで通り

一方で、ガスの品質や安全性に関わる部分は従来と全く変わりません。

ガス管やガスメーターなどのインフラ設備は、引き続き従来の一般ガス導管事業者が維持・管理を行います。

つまり、どのガス会社と契約しても、ガスの品質や供給の安定性、保安体制に違いはないということです。

また、24時間365日対応のガス漏れ通報や緊急時の対応も、これまで通り地域の導管事業者が責任を持って行います。

「新しいガス会社に変えると、何かトラブルがあった時に不安…」という心配は不要です。

ガス自由化のメリットとデメリット

ガス自由化には魅力的なメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

切り替えを検討する前に、両面をしっかりと理解しておくことが大切です。

メリット

- 料金削減の可能性

- 電気とのセット割

- ポイント還元

最大のメリットは、やはりガス料金を安く抑えられる可能性があることです。

新規参入事業者は既存のガス会社よりも安い料金プランを提示することが多く、年間で数千円から場合によっては数万円の節約が見込めます。

特に、ガス使用量が多い家庭ほど恩恵を受けやすい傾向にあります。

また、電気とガスをセットで契約することで受けられるセット割引も魅力的です。

例えば、電力会社がガス事業に参入している場合、電気とガスを同じ会社でまとめることで月額数百円の割引が適用されることがあります。

さらに、ポイント還元サービスを提供している事業者も増えています。

ガス料金の支払いに応じてポイントが貯まり、そのポイントを電子マネーや商品券、他のサービス利用料金に充当できるケースもあります。

普段よく利用するサービスのポイントが貯まるプランを選べば、実質的な節約効果はさらに高まります。

デメリット

- 割引条件が複雑

- 期間限定割の落とし穴

- 事業者選びの手間

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

まず、各社の料金プランや割引条件が複雑で、本当にお得なのかを判断するのが難しいという点があります。

基本料金は安いけれど従量料金が高い、または逆のパターンなど、使用量によって有利不利が変わるケースが多いのです。

また、「最初の1年間は◯円割引」といった期間限定の割引キャンペーンには要注意です。

キャンペーン期間終了後の料金が従来よりも高くなってしまうケースもあるため、長期的な視点で比較検討することが重要です。

そして何より、数多くの事業者の中から最適な選択肢を見つけるのは、それなりに時間と労力がかかります。

料金だけでなく、サービス内容やサポート体制、会社の信頼性なども総合的に判断する必要があるため、「面倒だから現状維持でいいや」と考える人が多いのも現実です。

ガス会社選びで失敗しないための3つのポイント

ガス会社選びで後悔しないためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

単純に料金の安さだけで決めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。

料金プランと単価をチェック

まず最初に確認すべきは、自分の使用パターンに合った料金プランかどうかです。

過去1年分の検針票を用意して、月々のガス使用量を把握しましょう。

一人暮らしなのか家族世帯なのか、オール電化なのかガス併用なのかによって、最適なプランは大きく異なります。

基本料金と従量料金の設定を詳しくチェックし、自分の平均的な使用量で計算してみることが大切です。

また、単価が使用量に応じて段階的に変わる場合は、どの段階に当てはまることが多いかも重要なポイントです。

電気・サービスとのセット割を比較

電気とガスのセット契約による割引額も重要な判断材料ですが、セット割があるからといって必ずしもお得とは限りません。

電気とガスを別々の会社で契約した場合と、セットで契約した場合の総額を比較することが必要です。

また、通信サービスやクレジットカード、ポイントサービスなどとの連携による付加価値も検討材料になります。

例えば、普段よく利用するサービスのポイントが効率よく貯まったり、他のサービス利用料金が割引になったりする場合は、ガス料金単体では高くても総合的にはお得になることもあります。

サポート体制や安心感も重要

料金やサービス内容だけでなく、会社の信頼性やサポート体制も重要な選択基準です。

新規参入事業者の中には、まだ事業基盤が不安定な会社もあります。

万が一、事業者が撤退してしまった場合でも、最終保障供給により継続してガス供給は受けられますが、再度会社選びをする手間がかかります。

カスタマーサポートの対応時間や連絡方法、トラブル時の対応体制なども事前に確認しておきましょう。

- 24時間対応のコールセンターがあるか

- Webでの手続きがどこまで可能か

- 料金明細の確認方法は使いやすいかなど

これらの利便性をチェックすることも大切です。

切替の流れと必要なもの

いざガス会社を切り替えることになったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。

実際の流れと準備すべき書類について詳しく解説します。

事前に準備するもの

- 検針票

お客様番号、供給地点特定番号 - 本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート

ガス会社の切り替え手続きを行う際には、いくつかの書類や情報が必要になります。

まず必須となるのが、現在契約しているガス会社からの検針票です。

検針票には、お客様番号や供給地点特定番号といった契約に必要な重要な情報が記載されています。

紙の検針票がない場合は、現在のガス会社のWebサイトやマイページから契約情報を確認することもできます。

また、契約者本人であることを証明するための本人確認書類も用意しておきましょう。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが一般的に利用できます。

クレジットカード払いを選択する場合は、支払いに使用するクレジットカードの情報も必要です。

住所の確認ができる書類として、現在の住民票や公共料金の請求書なども求められる場合があります。

申込~切替までの手順

切り替えの手続きは、思っているよりも簡単です。

- STEP

新会社に申込

まず、新しく契約したいガス会社に申し込みを行います。

インターネット、電話、または営業所の窓口で手続きができます。

最近では、Webサイトから24時間いつでも申し込みができる事業者が増えており、とても便利になっています。

- STEP

自動で解約手続き

申し込みが完了すると、新しいガス会社が現在契約中のガス会社への解約手続きを代行してくれます。

つまり、契約者自身が現在のガス会社に解約の連絡をする必要はありません。

これは電力の切り替えと同じ仕組みで、とてもスムーズに手続きが進みます。

- STEP

数週間で切替完了

切り替えまでの期間は、申し込みのタイミングにもよりますが、概ね3週間から6週間程度かかります。

申し込み情報に誤りがあったり、確認事項があったりすると、さらに時間がかかる場合もあるので、正確な情報で申し込むことが大切です。

切り替え当日は、基本的に立ち会いは不要です。

ガス導管やガスメーターはそのまま使用するため、工事なども発生しません。

切り替え完了の通知が届いたら、それ以降は新しいガス会社からの請求となります。

引越し時の注意点

引越しの際には、ガス会社の切り替えとはまた異なる手続きが必要になります。

まず、現在の住居でのガス使用停止手続きを、遅くとも1週間前までには完了させておきましょう。

そして、新居でのガス使用開始手続きも並行して進める必要があります。

新規契約者向けのお得なキャンペーンを実施している事業者もあるので、しっかりとリサーチしてから契約しましょう。

ただし、賃貸物件の場合は注意が必要です。

物件によってはガス会社が指定されている場合があるため、事前に管理会社や大家さんに確認することが大切です。

また、引越し先でのガス開栓作業には立ち会いが必要になるので、スケジュール調整も忘れずに行いましょう。

よくある疑問Q&A

ガス自由化や切り替えについて、多くの方が抱く疑問にお答えします。

これらの疑問を解消することで、より安心して検討を進められるはずです。

Q

賃貸でも切替できる?

A

賃貸物件でも、基本的にはガス会社の切り替えが可能です。

ただし、物件によってはガス会社が指定されている場合があるため、事前に管理会社や大家さんに確認することが重要です。

また、ガス料金を家賃に含めて支払っている場合は、個別にガス会社を変更することはできません。

契約書や重要事項説明書を確認し、不明な点があれば遠慮なく問い合わせてみましょう。

Q

解約違約金はある?

A

解約違約金の有無は事業者によって異なります。

契約期間の縛りがない事業者もあれば、1年や2年といった最低利用期間を設定し、期間内の解約には違約金を設定している事業者もあります。

契約前に必ず確認し、違約金が設定されている場合は、その金額と条件を理解してから契約しましょう。

特に大幅な料金割引をうたっているプランは、違約金が高額に設定されている場合があるので注意が必要です。

Q

停電や災害時は大丈夫?

A

停電や災害時の対応について心配は不要です。

ガスの供給インフラ(ガス管やガスメーター)は、どのガス会社と契約していても従来の一般ガス導管事業者が管理しているため、供給の安定性や緊急時の対応に変わりはありません。

24時間365日対応のガス漏れ通報や緊急時の駆けつけサービスも、これまで通り地域の導管事業者が責任を持って行います。

災害時の復旧作業についても、統一された体制で迅速に対応されます。

Q

事業者が撤退したらどうなる?

A

万が一、契約しているガス小売事業者が事業撤退や倒産をした場合でも、ガス供給が止まることはありません。

「最終保障供給」という制度により、地域の一般ガス導管事業者が継続してガス供給を行います。

ただし、この場合の料金は標準的な料金メニューが適用されるため、それまで受けていた割引などは適用されなくなります。

そのため、速やかに新しいガス会社を選んで契約し直すことが重要です。

まとめ

ガス自由化は確かに料金削減の可能性を秘めた制度ですが、必ずしもすべての家庭で劇的な節約効果が得られるわけではありません。

使用量や契約内容によっては、切り替えによるメリットが小さい場合もあります。

しかし、電気とのセット割やポイント還元などを含めて総合的に判断すれば、多くの場合でなんらかのメリットを得ることができるでしょう。

大切なのは、料金の安さだけに目を奪われず、サービス内容やサポート体制、会社の信頼性なども含めて総合的に比較検討することです。

長期的な視点で見て、本当に自分にとってメリットがあるかを慎重に判断しましょう。

もし選択に迷ったら、各社の公式サイトで提供されている料金シミュレーションを活用したり、比較サイトで複数社を一括比較したりすることをおすすめします。

また、経済産業省の「電力・ガス取引監視等委員会」では、消費者向けの相談窓口も設置されているので、不明な点があれば気軽に相談してみてください。

自分に最適なガス会社を見つけて、より快適で経済的なガスライフを実現しましょう。